Die föderale Organisation und das Subsidiaritätsprinzip haben sich in der Schweiz bewährt. Allerdings entspricht die Struktur der heutigen Kantonsgrenzen nicht mehr der Lebensrealität der Menschen und der Wirtschaft. Sie hat ausserdem zur Folge, dass in Kombination mit dem Ständemehr bei Volksabstimmungen und mit dem Gewicht des Ständerats die heutigen Kleinkantone ein übermässiges Gewicht in der Entscheidungsfindung haben. Der vorliegende Vorschlag einer Neuorganisation der Kantone soll diese Errungenschaften jedoch nicht komplett beseitigen. Das Positive an diesem „Ständesystem“, nämlich die Berücksichtigung und Gewichtung von Randregionen und ruralen Gebieten soll beibehalten und neu umgesetzt werden.

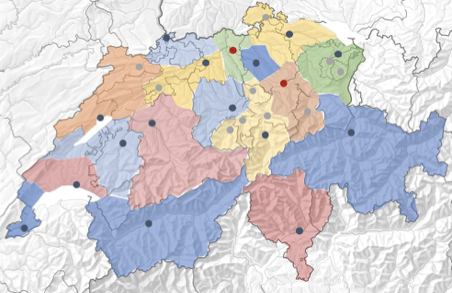

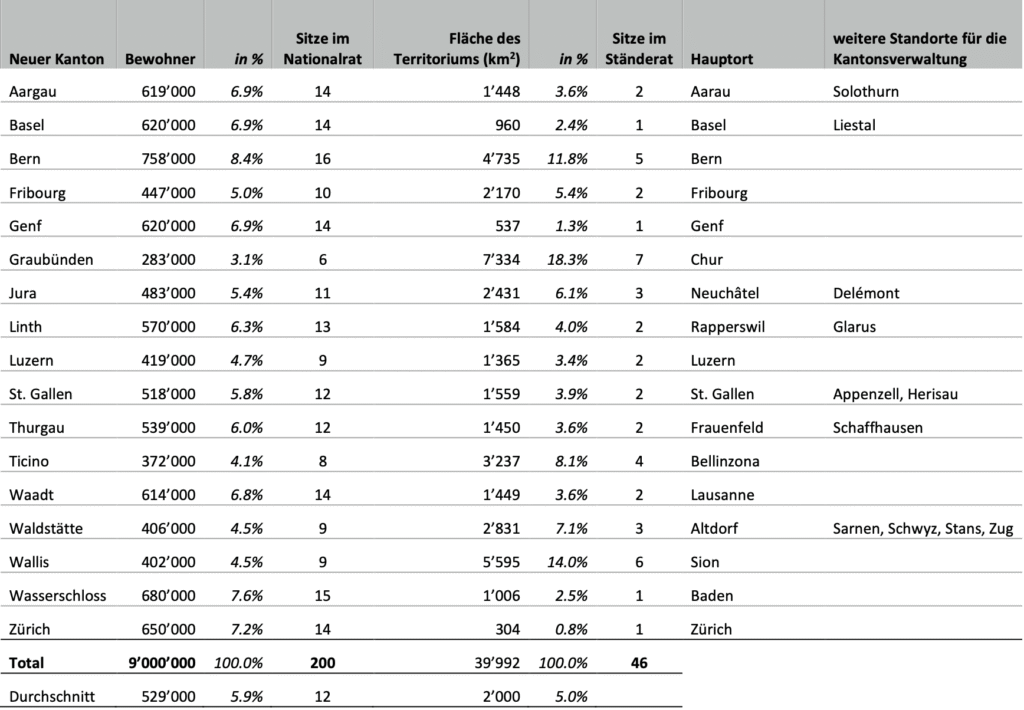

Anstelle der bisherigen 26 Kantone treten neu 17 Kantone mit möglichst ähnlicher Grösse bezüglich Bevölkerung, wobei natürlich im Alpenraum flächenmässig grosse Kantone mit geringer Bevölkerungszahl bestehen bleiben:

- Die Kantone Graubünden, Luzern, Tessin und Wallis erfahren die geringsten Veränderungen

- Den Grosszentren Basel, Genf, Lausanne und Zürich werden jeweils sinnvolle Einzugsgebiete mit einer Bevölkerungszahl von rund 600‘000 zugeteilt.

- Bern wird trotz Verkleinerung am Jurasüdfuss einwohnermässig der grösste Kanton

- Fribourg erfährt eine Bereinigung der heute viel zu komplizierten Westgrenze und eine Erweiterung nach Westen um die Region Yverdon.

- Neuchâtel, Jura und der Berner Jura werden zu einem neuen Grosskanton Jura formiert.

- Der südliche Teil von Solothurn, der heutige Berner Oberaargau und die Region Aarau werden zum neuen Kanton Aargau.

- Der östliche Aargau und einige angrenzende Zürcher Bezirke werden zum neuen Kanton „Wasserschloss“, welcher die grossen Flüsse Aare, Limmat, Reuss und Rhein beheimatet.

- Der Thurgau wird erweitert um Schaffhausen und die nordöstlichen Zürcher Bezirke.

- Die Urkantone mit Zug formen den neuen Kanton „Waldstätte“, der seinem historischen Vorbild aus der helvetischen Republik ähnelt.

- Glarus, die nordöstlichen Bezirke des Kantons Schwyz, die Region um den Ricken und das Zürcher Oberland formen den neuen Kanton „Linth“, der sich ebenfalls auf ein historisches Vorbild bezieht, allerdings mit einer etwas anderen territorialen Ausprägung, die den heutigen wirtschaftlichen Begebenheiten stärker entspricht.

- Das um das Sarganserland und das Linthgebiet reduzierte St. Gallen wird mit den beiden Appenzell fusioniert.

Die neuen Kantone sollen eine einfachere, einheitlichere und wirtschaftlichere Verwaltung ermöglichen, näher an den realen Einzugsgebieten der Bürger und Unternehmen sein und dennoch ihre regionalen Eigenheiten und Traditionen gemäss dem altbewährten Subsidiaritätsprinzip praktizieren. Auf die Kantonshauptorte und die entsprechend ansässigen Kantonsverwaltungen hat dies folgenden Einfluss:

- Baden (Kanton Wasserschloss) und Rapperswil (Kanton Linth) werden als neue Kantonshauptorte geschaffen mit einem Bezug auf deren Rolle, die sie bereits zu früheren Zeiten kurzzeitig inne hatten.

- Heutige Kantonshauptorte, die in einem neuen Kanton aufgehen und dadurch die heutige Rolle verlieren, sollen auch inskünftig kantonale Verwaltungsstellen beherbergen: Appenzell, Delémont, Glarus, Herisau, Sarnen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Stans, Zug.

- Alle übrigen heutigen Kantonshauptorte werden ihre Rolle beibehalten.

Bern als Hauptstadt wird beibehalten. Das Zweikammerprinzip mit dem National- und Ständerat sowie auch deren Sitzzahl und die Sitzverteilung im Nationalrat proportional zur Bevölkerungszahl ebenfalls. Neu werden die 46 Sitze im Ständerat proportional zur Territorialfläche des jeweiligen Kantons verteilt. Damit ist eine angemessene Vertretung von ruralen Gebieten und Randregionen gewährleistet, ohne diese durch eine starre Sitzverteilung „pro Stand“ zu stark zu gewichten.

© David Belart, 2023, überarbeitet im Mai 2025